FM音源の革新が電気技術の功績として認められる

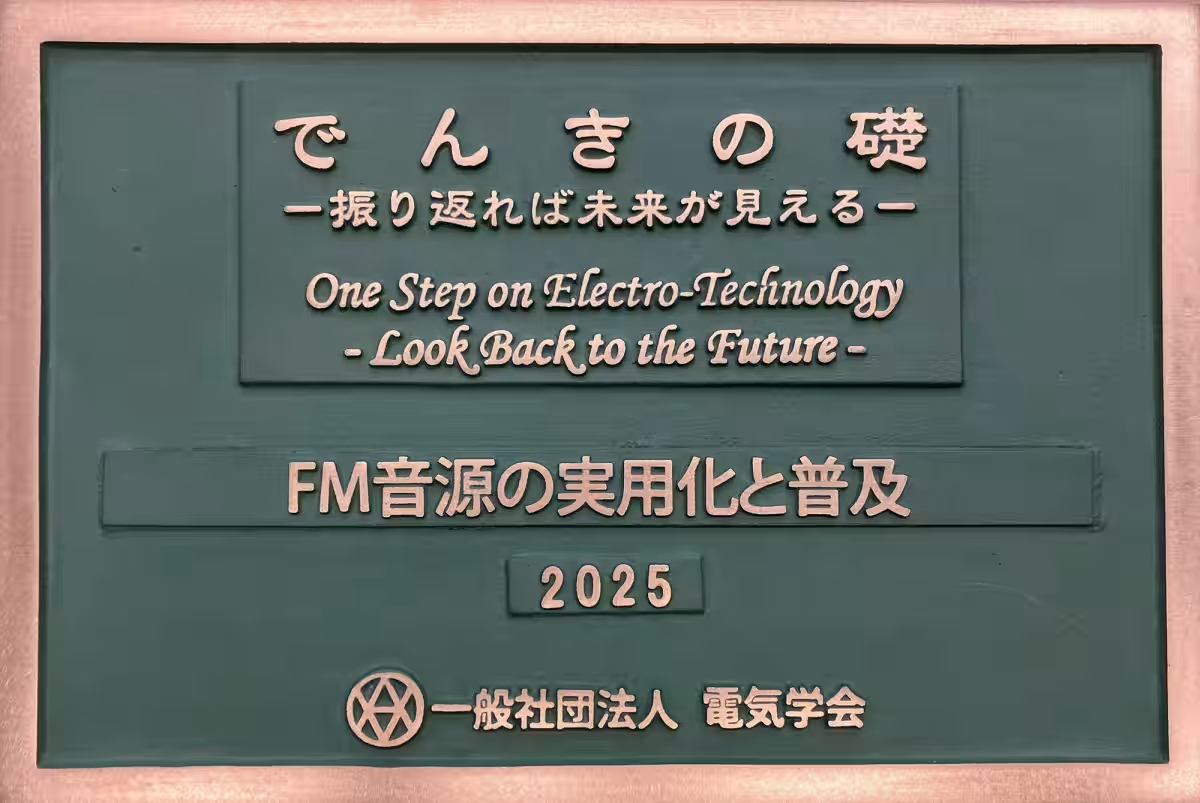

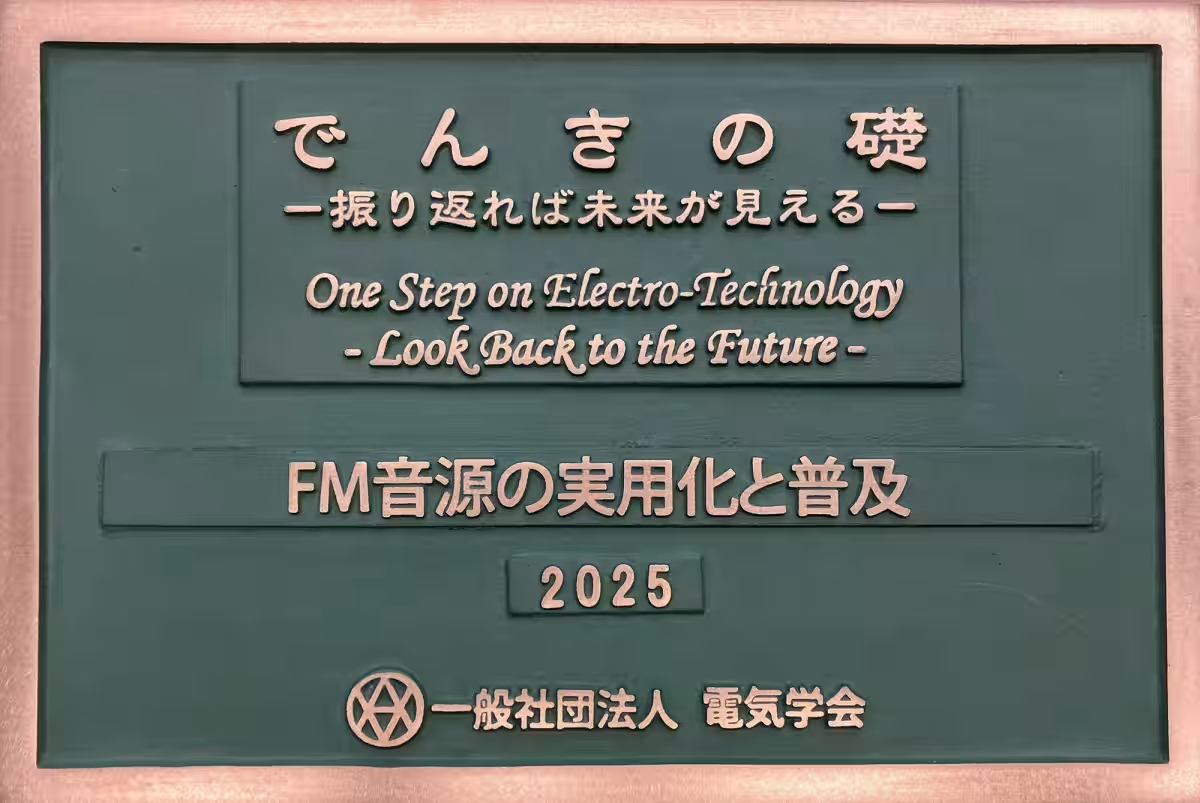

ヤマハ株式会社の技術の成果が賞賛され、一般社団法人電気学会より第18回電気技術顕彰「でんきの礎」に選ばれました。この栄誉は、社会に対する大きな貢献を果たした電気技術が評価されたものです。「でんきの礎」は2008年に創設され、技術の歴史的価値や社会的な意義を広く人々に伝えることを目的にしています。

今回、ヤマハが顕彰されたのは「FM音源の実用化と普及」という技術です。この技術は1975年に米国のスタンフォード大学からライセンスを得た特許に基づいており、ジョン・チョウニング博士によって発明されたFM技術を改良したものです。ヤマハは独自の演算アルゴリズムを開発し、多様な楽器の音色を表現できるフィードバックFM技術を生み出しました。さらに、LSI化することで商品の生産体制を確立し、1981年以降にはエレクトーンやシンセサイザーにその技術を搭載することで一気に普及を図りました。

特に、エレクトーン「FX-1」とシンセサイザー「DX7」の1983年の登場は、FM音源が一般に浸透する契機となったことは間違いありません。このたびの「でんきの礎」の授与式には、ヤマハの電子楽器事業部より大田慎一氏と奥村貴宏氏が出席し、さらにOBの国本利文氏も参加しました。記念品としてプレートも授与され、その意義を一同で感じ取りました。

電子楽器事業部の阿部征治事業部長は、この顕彰を受けて「長年の技術革新と音楽文化への貢献が評価された結果」とコメントし、感謝の意を表しました。これからもヤマハは音楽と技術の融合を追求し続け、豊かな音楽体験を提供していく姿勢を示しています。

さて、FM音源の具体的な技術について振り返ってみましょう。1980年代以前の電子楽器は、電子回路の複雑な組み合わせによって音色の変化を生み出していました。しかし、FM音源はそのシンプルな設計によって高い表現力を可能にし、デジタル技術の進化によってコンパクトなハードウェアに収めることを実現しました。ヤマハは、1972年からエレクトーン用に生産を開始していた半導体とデジタル技術をFM音源に応用し、新たに開発したフィードバックFMをLSI技術にまとめ上げ、量産化へとつなげました。

エレクトーンの「F-70」や「FXシリーズ」、「HXシリーズ」、「ELシリーズ」は、いずれもFM音源を搭載し音楽家や家庭に広く受け入れられることとなりました。シンセサイザーでも同様に、「GS1」や「DX7」によって、FM音源は音楽制作や演奏の現場で不可欠な存在となりました。1998年にはシンセサイザー用の拡張音源として再びFM音源を発売し、現在も「reface」や「MONTAGE」シリーズにその技術が受け継がれています。

家庭向けの電子ピアノやキーボードもFM音源を活用し、1983年のクラビノーバ「YP-30」や「MK-100」、2020年のステージキーボード「YCシリーズ」に至るまで、多くの製品に搭載されています。また、1983年からはFM音源チップを外販し、1984年には高品質なFM音源がPCやゲーム機に採用される契機ともなりました。

このように、ヤマハのFM音源技術は音楽の世界を一新し、現代の音楽シーンに多大な影響を与えています。今後も期待されるさらなる技術革新とともに、音楽文化における重要な役割を果たしていくことでしょう。

今回、ヤマハが顕彰されたのは「FM音源の実用化と普及」という技術です。この技術は1975年に米国のスタンフォード大学からライセンスを得た特許に基づいており、ジョン・チョウニング博士によって発明されたFM技術を改良したものです。ヤマハは独自の演算アルゴリズムを開発し、多様な楽器の音色を表現できるフィードバックFM技術を生み出しました。さらに、LSI化することで商品の生産体制を確立し、1981年以降にはエレクトーンやシンセサイザーにその技術を搭載することで一気に普及を図りました。

特に、エレクトーン「FX-1」とシンセサイザー「DX7」の1983年の登場は、FM音源が一般に浸透する契機となったことは間違いありません。このたびの「でんきの礎」の授与式には、ヤマハの電子楽器事業部より大田慎一氏と奥村貴宏氏が出席し、さらにOBの国本利文氏も参加しました。記念品としてプレートも授与され、その意義を一同で感じ取りました。

電子楽器事業部の阿部征治事業部長は、この顕彰を受けて「長年の技術革新と音楽文化への貢献が評価された結果」とコメントし、感謝の意を表しました。これからもヤマハは音楽と技術の融合を追求し続け、豊かな音楽体験を提供していく姿勢を示しています。

さて、FM音源の具体的な技術について振り返ってみましょう。1980年代以前の電子楽器は、電子回路の複雑な組み合わせによって音色の変化を生み出していました。しかし、FM音源はそのシンプルな設計によって高い表現力を可能にし、デジタル技術の進化によってコンパクトなハードウェアに収めることを実現しました。ヤマハは、1972年からエレクトーン用に生産を開始していた半導体とデジタル技術をFM音源に応用し、新たに開発したフィードバックFMをLSI技術にまとめ上げ、量産化へとつなげました。

エレクトーンの「F-70」や「FXシリーズ」、「HXシリーズ」、「ELシリーズ」は、いずれもFM音源を搭載し音楽家や家庭に広く受け入れられることとなりました。シンセサイザーでも同様に、「GS1」や「DX7」によって、FM音源は音楽制作や演奏の現場で不可欠な存在となりました。1998年にはシンセサイザー用の拡張音源として再びFM音源を発売し、現在も「reface」や「MONTAGE」シリーズにその技術が受け継がれています。

家庭向けの電子ピアノやキーボードもFM音源を活用し、1983年のクラビノーバ「YP-30」や「MK-100」、2020年のステージキーボード「YCシリーズ」に至るまで、多くの製品に搭載されています。また、1983年からはFM音源チップを外販し、1984年には高品質なFM音源がPCやゲーム機に採用される契機ともなりました。

このように、ヤマハのFM音源技術は音楽の世界を一新し、現代の音楽シーンに多大な影響を与えています。今後も期待されるさらなる技術革新とともに、音楽文化における重要な役割を果たしていくことでしょう。

トピックス(音楽)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。