流し文化の新たな幕開け!世界を魅了するパフォーマー集団の挑戦

流し文化の新たな幕開け!世界を魅了するパフォーマー集団の挑戦

かつて昭和の飲み屋街で親しまれていた流し文化が、令和の今、次のステップへと進もうとしています。日本の横丁文化と融合しながら、新たにインバウンド対応を果たそうとする流しパフォーマーたちの挑戦とは一体何なのか。

流しパフォーマーの進化

流しパフォーマーとは、主にギターや三味線などを演奏しながら飲食店を移動し演奏を行う人々のことを指します。彼らは日本独自の文化であり、日本の飲食店文化と共生してきました。しかし近年、訪日外国人観光客の急増に伴い、彼らも国際化の波に乗る必要性を感じ始めています。

2025年の上半期に訪日外国人旅行客が過去最多を記録する中で、流しパフォーマンスの新たな形態が模索されています。その一環として、2025年5月に開催された流し向け講座「流しの教習所」では、海外客に流し文化を楽しんでもらうための講義が行われました。

受講講座の内容

この講座は、海外で活躍するSAMURAI PERFORMERS synのYAMATO氏が講師として登壇し、英語でのMC術や観光客を惹きつけるための選曲、パフォーマンスにおける小技などが教えられました。その場に集まった受講者たちは、講師の言葉に熱心に耳を傾け、熱心にメモをとる姿が見受けられました。これにより、流しパフォーマンスが外国人観光客にも響くことを期待しています。

総会を通じた発展

また、全日本流し協会では、2月に確定申告講座や年金講座を開くなど、流しの職業としての制度づくりも推進しています。2023年には25箇所で行われた現場活動が、2024年には33箇所、2025年にはなんと64箇所に拡大する予定で、流しパフォーマンスの成長は目を見張るものです。

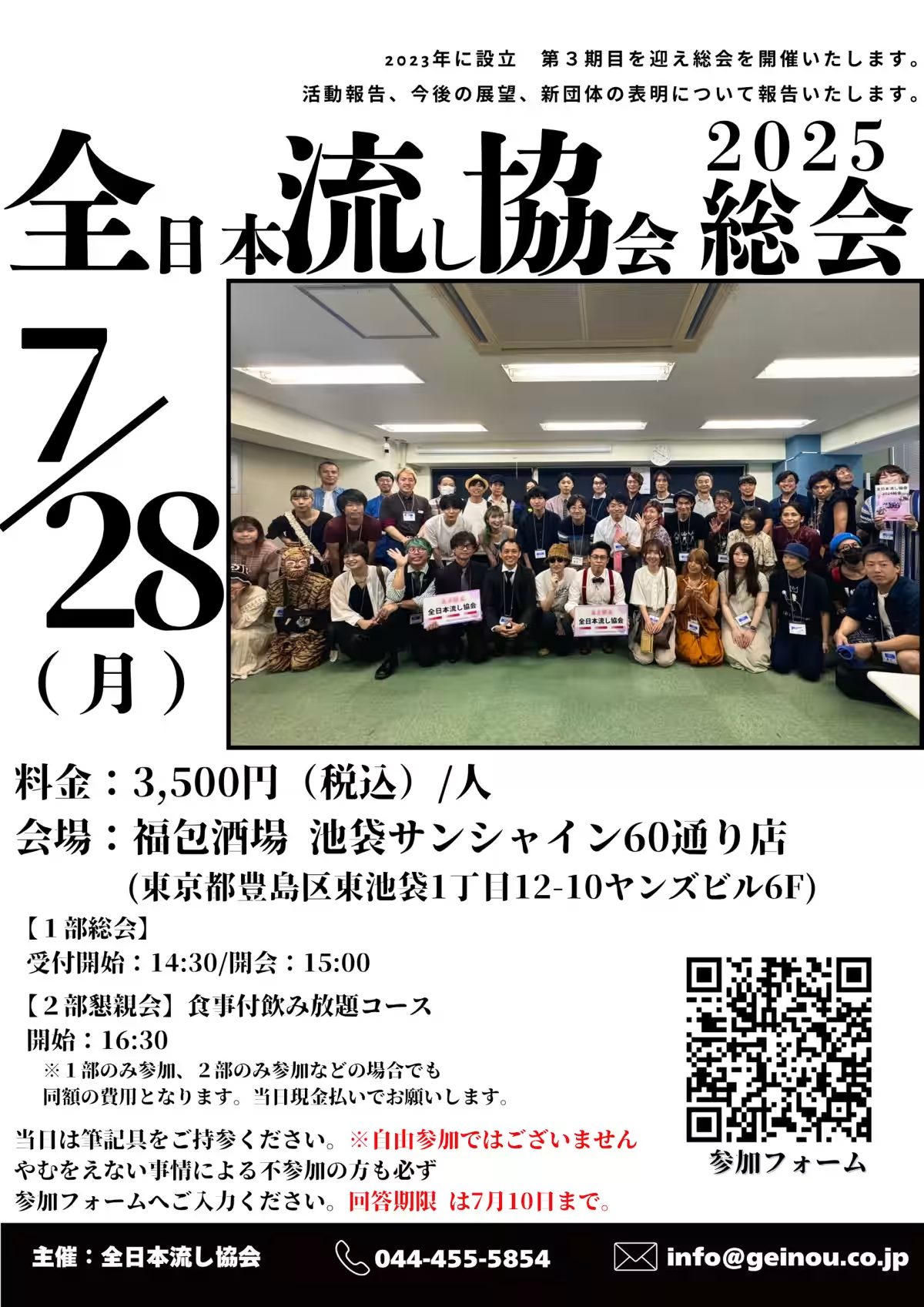

全日本流し協会2025総会の概要

日程

- - 2025年7月28日(月)

会場

- - 福包酒場 池袋サンシャイン60通り店

内容

- - 過去の活動報告、新団体の発表、今後の展望についての共有

対象

- - 全日本流し協会に関係する全メンバー(定員50名)

タイムスケジュール

- - 第1部 総会 受付13:30/開会14:00

- - 第2部 懇親会(食事付き・飲み放題)開始15:30

主催

- - 全日本流し協会

お問い合わせ

- - TEL:044-455-5854

- - MAIL:[email protected]

流し文化の歴史

流しの起源を探ると、江戸時代のかわら版屋に行き着くとされています。当時、文字を読むことができない市民のために、川沿いのかわら版を読み聞かせる仕事が必要とされていたのです。これが演説師の始まりとされ、次第に歌を用いて時事ネタを伝えるようになり、「演歌師」として発展します。

演歌師はさらにお客さんを惹きつけるためによく歌わされ、様々な飲食店への呼び出しが増え、流しの文化が誕生していきました。この流し文化は時を経るごとに進化し続け、平成に入るとカラオケの普及により数は減少しましたが、2020年代に再び飲食店が密集する「横丁」文化の人気上昇によって復活を遂げました。

継承の使命

全日本流し協会代表理事の岩切大介氏は、「横丁文化が続く限り、流しも100年以上続く文化になる」と語り、これを実現するため6つの目標を掲げています。これにより流しは「文化的な仕事」としての認識を広め、当事者の労働環境を整えることが期待されています。

流しパフォーマンスという魅力的な文化が、国内外でさらに発展し続けることを期待せずにはいられません。彼らの新しい挑戦に目が離せない未来が待っています。

- ---

ライター:酒巻孝正

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。