映画『国宝』初のスタッフトークショーで迫る音楽と音響の魅力

映画『国宝』のスタッフトークショー

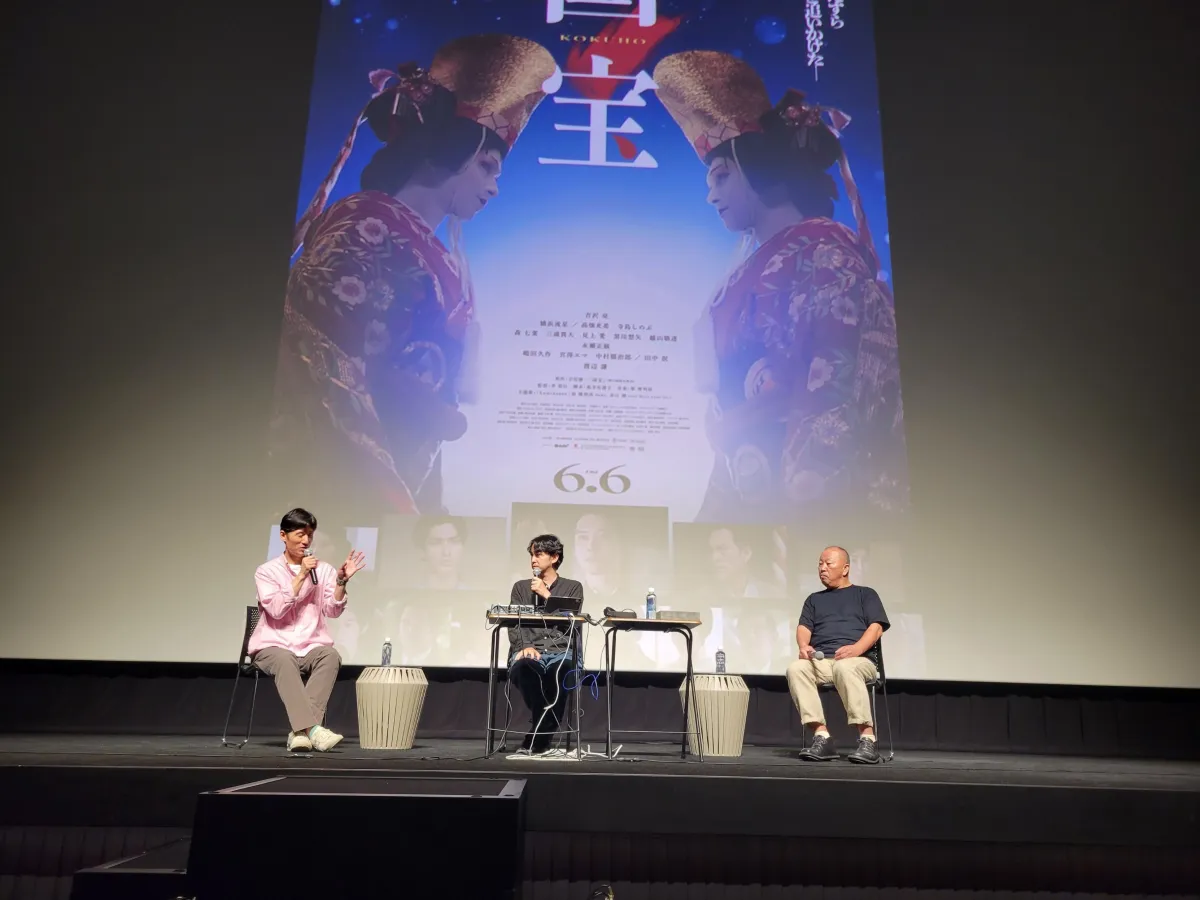

2025年7月5日、東急歌舞伎町タワーの「109シネマズプレミアム新宿」で、映画『国宝』のスタッフトークショー付き上映が行われました。人気の映画『国宝』の音楽や音響、制作秘話に迫るこのイベントには、李相日監督、音楽の原摩利彦氏、音響の白取貢氏らが参加。

映画『国宝』の魅力を音楽面から探る

上映後にステージに立った李監督は、坂本龍一氏監修の音響システム「SAION -SR EDITION-」にふさわしい音楽の重要性を述べ、原氏と白取氏を招いて対談を開始しました。李監督と原摩利彦氏が再度タッグを組んで制作した『国宝』について、原氏は「喜久雄や俊介の物語だけでなく、周囲の人々の人生も反映したスケール感が必要だった」と語りました。

この映画の音楽について、白取氏は「心情に訴える切なさがある」と原氏の音楽の魅力を称賛し、音楽と映像の融合が作品にどのような影響を与えているかを討論しました。李監督と原氏は、俳優の演技と音楽の関係についても慎重に考えを巡らせ、「感情の裏側を探る音楽を」といった具体的な指示を重視しました。

音響の重要性と技術革新

白取氏は音響において、現場でクリアな音を録ることが重要であり、その際には最新の技術が不可欠であることを強調しました。「良い音を録るのは難しい」との白取氏の言葉に、会場には同意の笑いが広がりました。さらに、音楽と効果音、セリフのバランスを調整することが映画のクオリティを大きく左右することが語られました。

歌舞伎と映画音楽の融合

特に注目されたのは、歌舞伎の音楽と原氏の音楽の調和について。白取氏は、子供時代の喜久雄と俊介が歌舞伎を鑑賞するシーンが分岐点となったと述べ、ここで音楽と歌舞伎音楽の融合が成功したことが映画全体の流れを決めると語りました。

原氏は、前作『国宝』での体験を基に、歌舞伎の音楽と自身の音楽がどのように相互作用するかを考えました。「歌舞伎は非常に自由で、その自由をどう音楽に取り入れるかが難しかった」と回想しました。このように、原氏の音楽は常に物語やキャラクターの心理と密接に結びついています。

劇の裏側に潜むメロディの秘密

原氏が作曲したメロディは、物語の冒頭と結末で繰り返し使われ、壮大なストーリーを紡いでいく構成になっています。特に、映画の初めと終わりに登場するテーマ音楽は、物語全体を通じて繋がりを持つ重要な要素とされています。

「Luminance」という主題歌は、映画のテーマを凝縮し、観客に感動を与えるために制作されました。李監督と原氏はともに、この曲の導入方法やタイミングについて細かく議論を重ね、視覚的にも聴覚的にも観客を引き込む演出を目指しました。

観客とのインタラクション

最後には観客からの質問に答えるQ&Aセッションが開かれ、原氏が苦労したシーンや音楽制作の現場でのエピソードが披露されました。特に感情の深さや演技力についてのインスピレーションの源について、原氏は自身の日常生活や他の作品からの影響を取り入れていることを明かしました。

このように、『国宝』のイベントは、映画作りの裏側を知る貴重な機会となりました。10月以降も109シネマズプレミアム新宿では『国宝』の上映が続きますので、ぜひその目で体験してください。

トピックス(映画)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。