BEAMINGが推し活IDビジネスでファンの応援を報いる新時代を実現

BEAMINGが推し活文化の未来を切り開く

株式会社BEAMINGがNTT西日本主催の『Spark-Edge For Next Challengers』にて、「推し活IDビジネス〜ファンダム・エンゲージメント〜」の共創パートナーとして選ばれました。この取り組みは、ファンの新たな応援体験とエンタメ業界の発展を目的としています。

増強するライブエンタメ市場

近年、推し活文化が急速に拡大し、ライブエンタメ市場が2030年には6,600億円に達すると予測されています。しかしながら、チケットの高額転売や当落の不公平感といった課題も浮き彫りになっています。この状況下で、ファンが真剣に応援しても報われにくいという問題が存在します。

NTT西日本のビジョンと共創の意味

NTT西日本は「ファンが安心して推し続けられる世界」のビジョンを掲げており、新たなエンタメ環境の創出を目指しています。このビジョンのもと、BEAMINGが持つファンの推し活データによる可視化技術が評価され、共創パートナーとしての役割を担うことになりました。

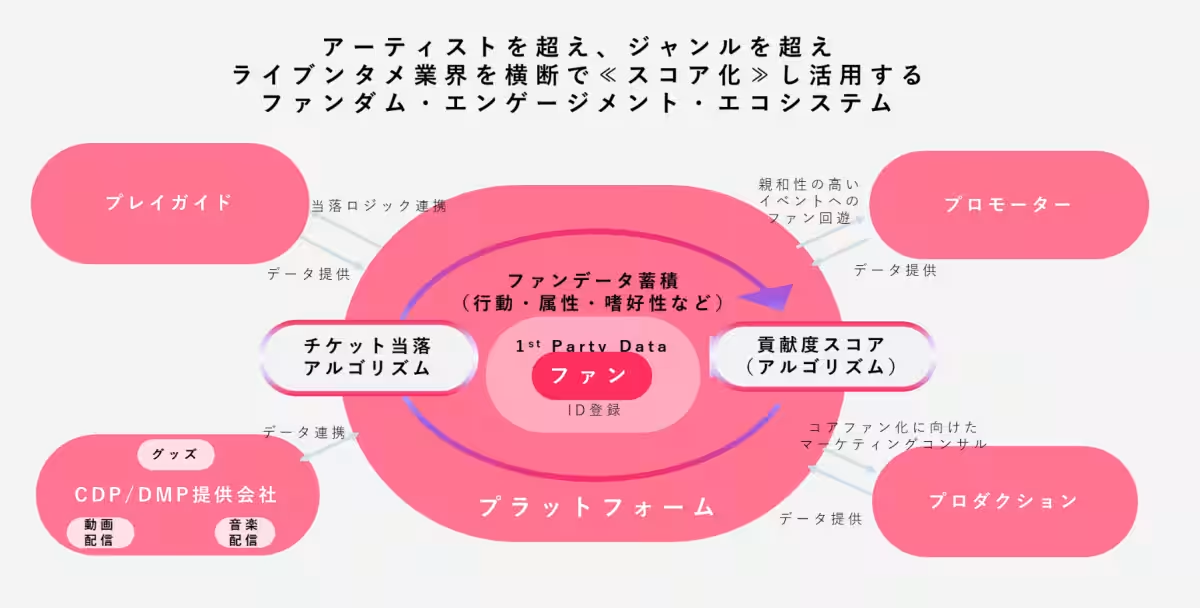

STANプラットフォームの役割

BEAMINGが展開するプラットフォーム『STAN』は、ファンによる推し活の実施をサポートし、ファンダムの経済活動の活性化を図ります。応援活動やクラウドファンディング、ファングッズ制作などのデータを蓄積し、ファンの貢献度を見える化する仕組みを持っています。このデータを活用し、ファンダムの経済活動を測定・支援することで、持続可能な経済圏を形成しようとしています。

3つのステップによる検証・実証

共創の方向性として、以下の3つのステップを経て、NTT西日本と共に新しいエンタメ体験の創出を目指します。

1. 貢献データの可視化

STANが保有するさまざまな応援活動データを解析し、ファンの熱量や貢献度をスコア化します。これにより、ファンの支援の実態が可視化され、次のステップへの道が開かれます。

2. フェアな体験の実証

可視化したスコアをもとに、抽選や特典配布のシステムを検証。真の「ファンが応援を続けられる環境」を確立するための努力が続きます。

3. データドリブンの文化創出

推し活データを社会的資産として活用し、多様なステークホルダーが参加するプラットフォームを整えることで、ファンとアーティストの新たな関係性を築いていきます。

代表取締役の思い

BEAMINGの次呂久社長は、「見返りを求めるのではなく、全力で応援するファンが報われる風土を作りたい」という思いを語っています。この理念が、NTT西日本の未来志向のビジョンと一致し、双方の技術を融合させることで応援文化を次のステージに引き上げると確信しています。

今後の展望

両社の共創は、チケット販売やファンクラブ、ECなどにわたる新たなプラットフォームの構築を目指しています。「推し活ID」を中心に、日本の手によるフェアで幸福感に満ちた推し活文化を世界に広めることが期待されています。これからの動きに目が離せません。

トピックス(音楽)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。