新国立劇場での新作オペラ『ナターシャ』創作現場を探るトークイベント

新作オペラ『ナターシャ』創作の舞台裏

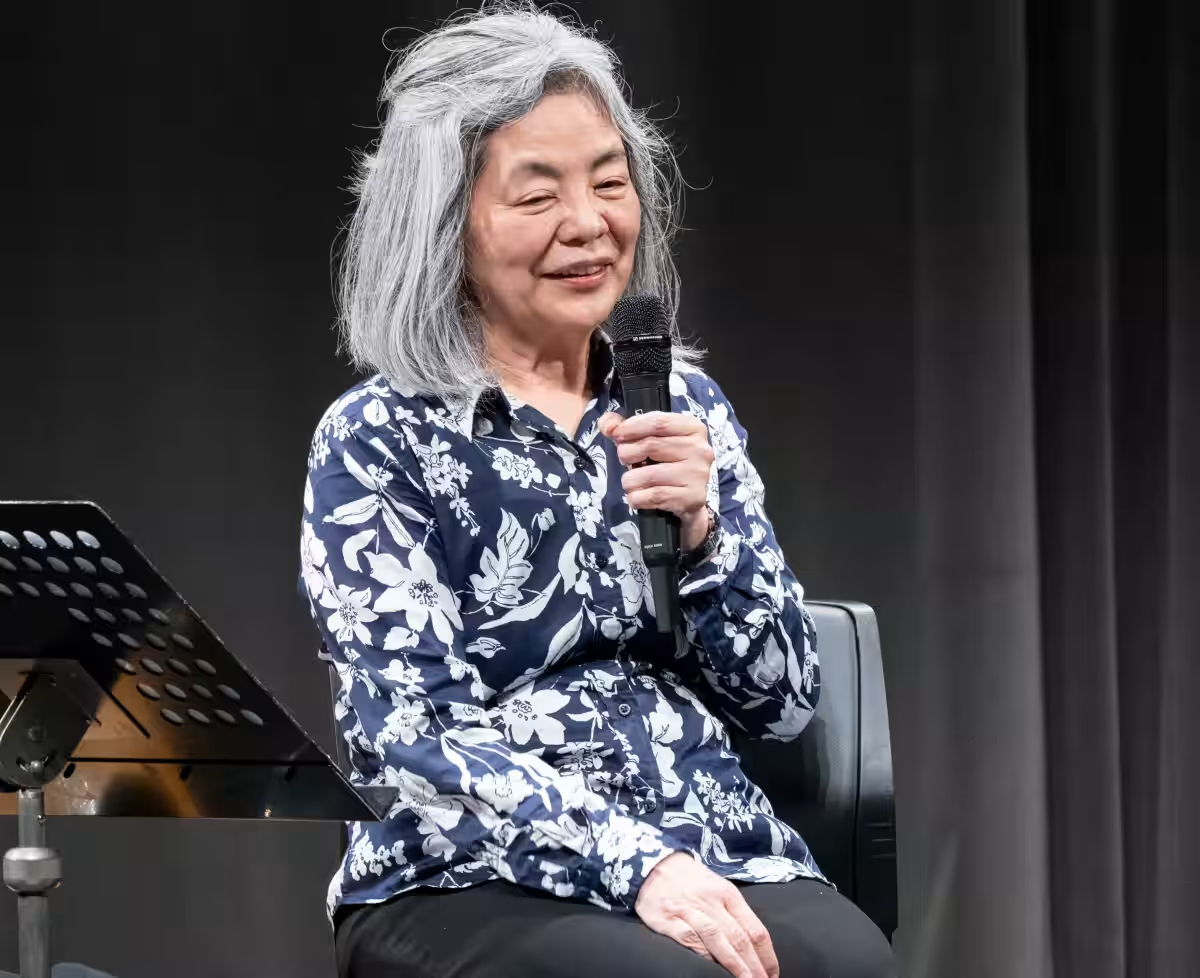

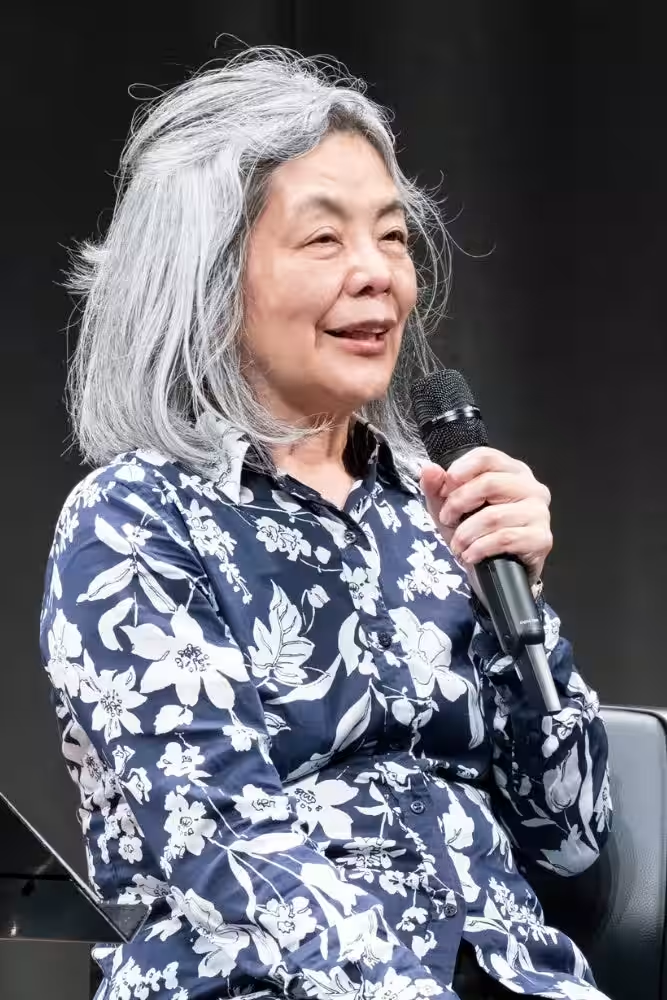

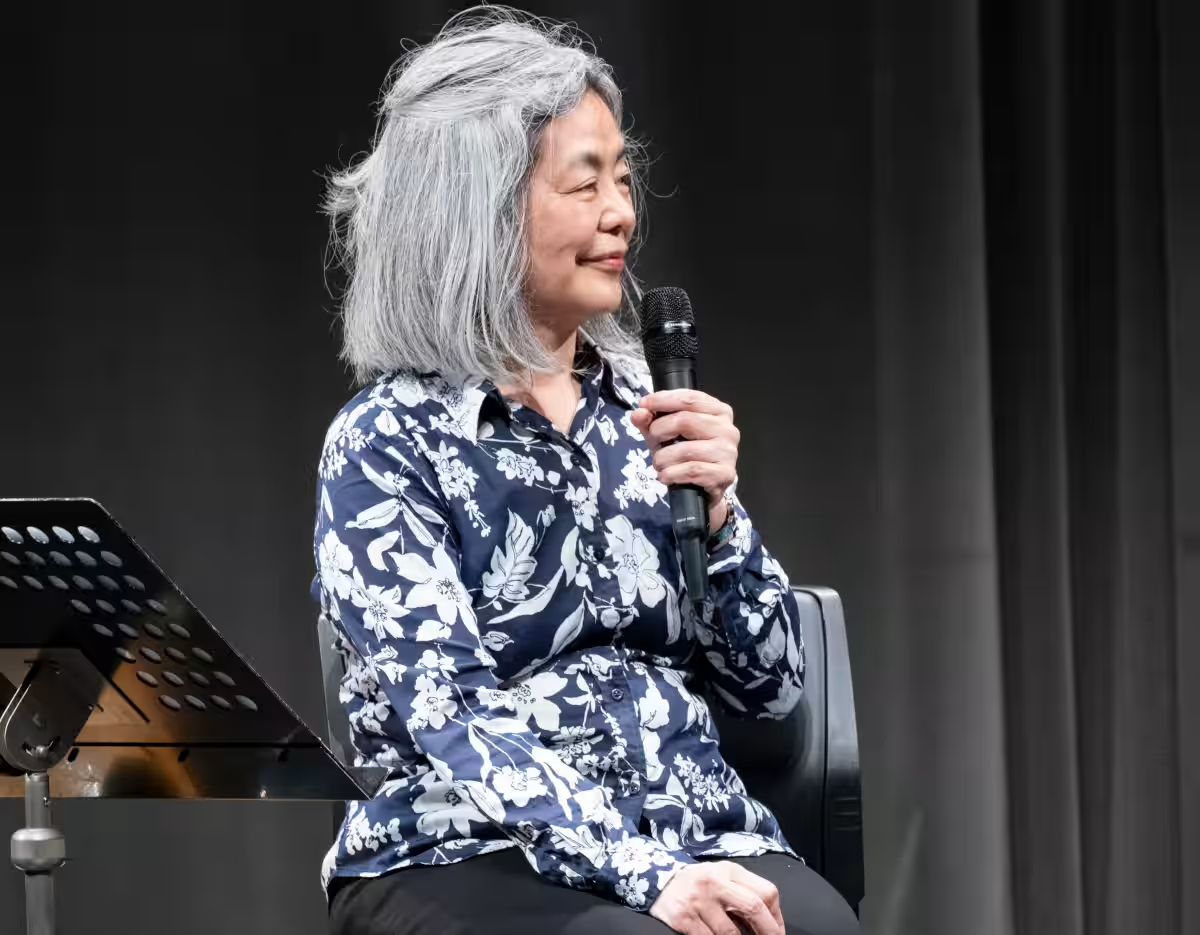

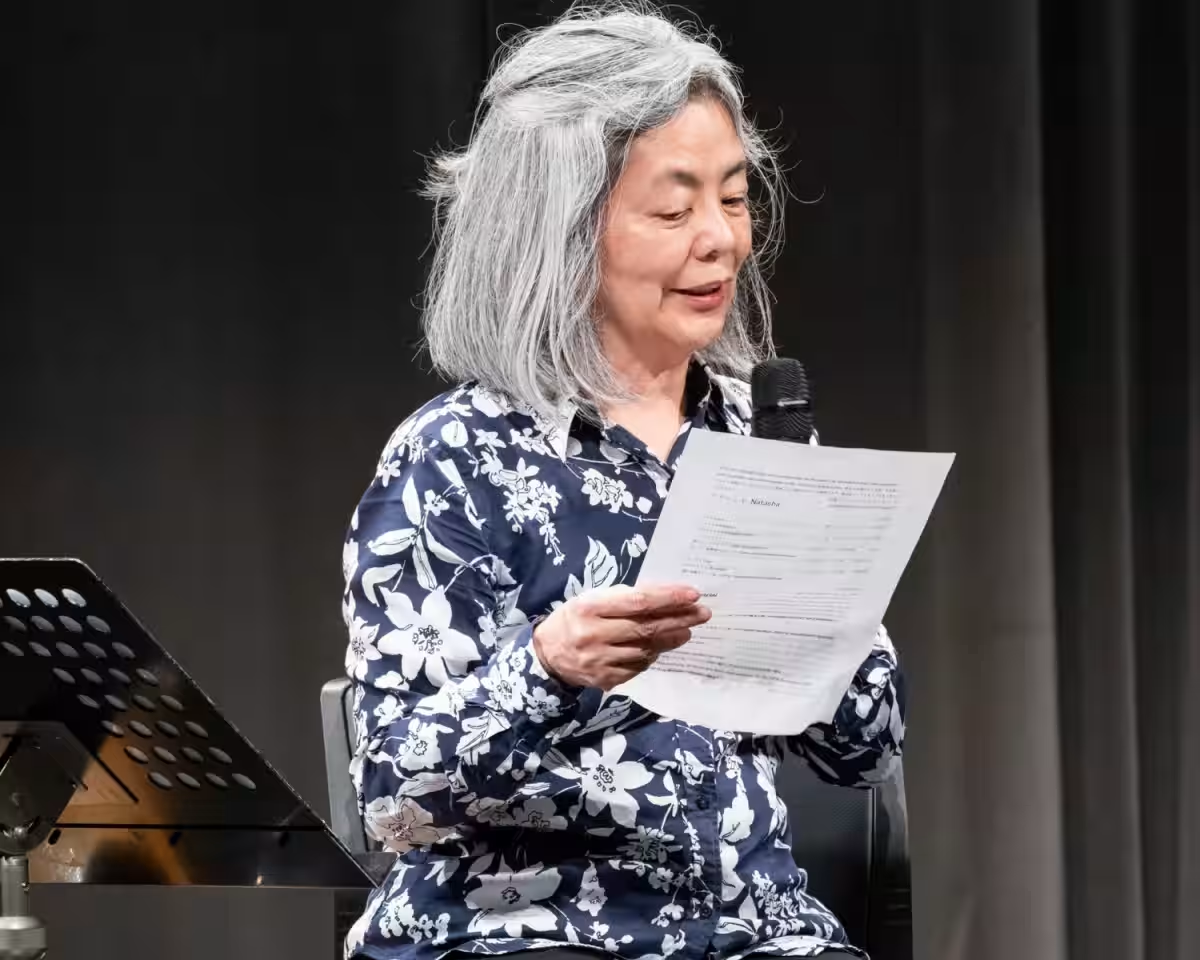

新国立劇場にて開催されたトークイベント「新作オペラ『ナターシャ』創作の現場から」では、作家でありオペラ台本の執筆者である多和田葉子さんが、オペラの創作プロセスや自らの文学活動について語りました。

このイベントは、多和田さんが「ナターシャ」というオペラの台本をどのように構築しているのか、またその背景にある彼女の思考過程を知る貴重な機会でした。

トークの内容

トークの司会を務めた松永美穂さんは、多和田さんとの長年の親交から、彼女の文学作品と戯曲の関係性について尋ねるところからスタートしました。多和田さんは、高校時代に執筆した戯曲と詩的な言語が持つ共通点を振り返り、その後のキャリアでの戯曲の執筆について触れました。彼女はドイツでの成功を基にした独特の文体を形成し、観客と対話するように創作するスタイルを自らの強みとして位置づけています。

松永さんは、多和田さんが書いた戯曲『Till』についても触れ、多言語が交錯する作品の魅力を紹介しました。観客は異なる言語を用いた演技を観ることによって、理解の多様性を感じる体験ができたと語る松永さんの言葉が印象的でした。

音楽との連携

さらにトークは、多和田さんと作曲家の細川俊夫さんとの関係についても広がりました。多和田さんは、細川さんの音楽が持つ「静寂の美」や音楽が文学と対話する可能性について考察しました。音楽の中に潜む静けさが、オペラ『ナターシャ』にどのように取り入れられているのか、その音楽的な側面からのアプローチにも興味深い視点が加えられました。

現代の地獄

また、オペラの物語には現代のさまざまな問題が反映されています。多和田さんは、近年の環境問題や社会問題を「現代の地獄」として描いていることを告白し、観客に強いメッセージを伝えようとしています。さらに、オペラに登場するメフィスト的なキャラクターによる地獄めぐりの設定や、その中で語られるさまざまな社会的メッセージがどのように形成されたのかも明らかにされました。

多言語オペラの試み

最後に、多和田さんは『ナターシャ』における多言語の使用についても詳しく述べました。言語の壁を乗り越え、異なる文化背景を持つキャラクター同士が交わす会話が、どうすれば観客に伝わるのか、その挑戦はオペラの新たな可能性を切り開くかもしれません。聴衆は、その経験がどのように異なる感情を喚起し、物語を深めるのか期待を寄せることでしょう。

結論

トークイベントの内容は非常に多層的で、文学と音楽、現代社会が交錯するダイナミックな創作のプロセスを垣間見ることができました。多和田葉子さんの新作オペラ『ナターシャ』は、8月11日に新国立劇場で世界初演を迎えます。この新たな作品に込められた彼女の情熱や思考が、音楽とともにどのように表現されるのか、非常に楽しみです。全編動画はYouTubeで公開されており、ぜひご覧いただきたいです。

トピックス(音楽)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。