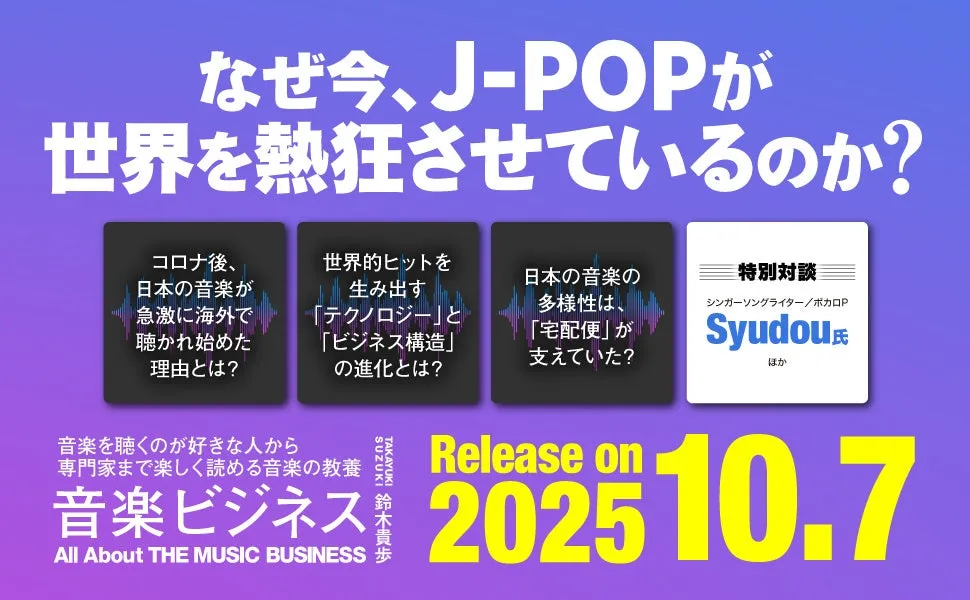

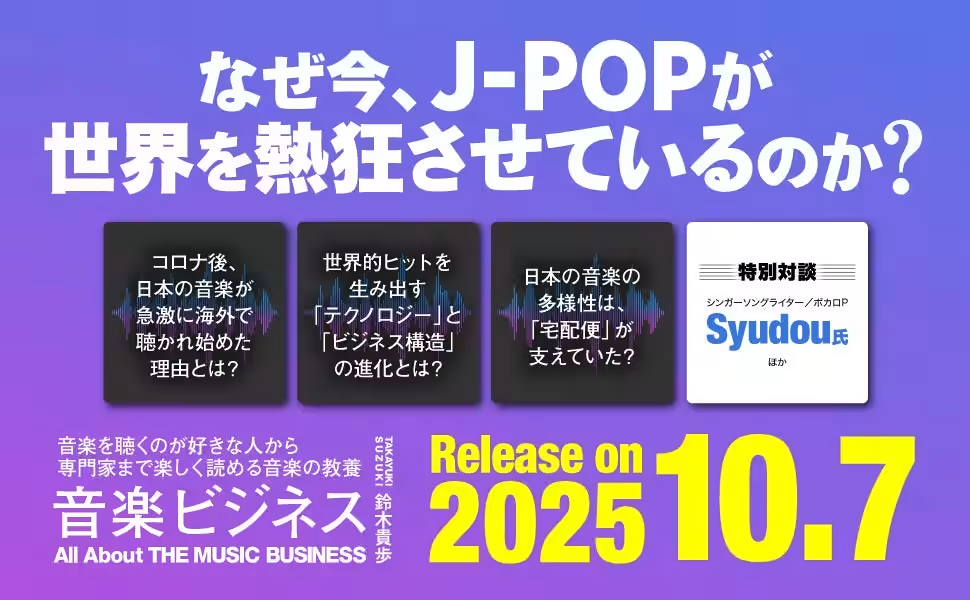

なぜ日本の音楽が今、世界で熱狂的に受け入れられているのか?新刊『音楽ビジネス』が注目

J-POPが世界を魅了する理由

J-POPが世界で熱狂される理由を考えさせる新しい書籍『音楽ビジネス』が、2025年10月17日に出版されます。著者の鈴木貴歩氏は、エンターテインメントとテクノロジーの融合に関するコンサルタントとして広く知られています。彼はユニバーサルミュージック・デジタル本部の本部長を経て、音楽ビジネスの進化について語ります。

コロナ禍とストリーミングの影響

近年、日本の音楽業界は大きな転機を迎えました。数年前までは「ガラパゴス」と称され、国内市場に依存していた日本の音楽は、コロナ禍によって新たな展開を見せました。ライブイベントの制限や店舗の営業が困難になる中、レコード会社は過去の楽曲を積極的にストリーミングサービスで配信し始めました。

この結果、YOASOBIの「夜に駆ける」や藤井風、Adoといった新しいアーティストが注目を集める一方で、竹内まりやや山下達郎といったシティポップの名曲も再び脚光を浴びることとなったのです。ストリーミングとSNSの普及に伴い、日本の音楽が国境を越えて広がる現象が加速しました。

ヒットの基準が変わる

かつて「ミリオンセラー」がヒットの象徴でしたが、今では「ビリオンストリーム」が成功の新たな指標となっています。この変化により、音楽は一度きりの消費から繰り返し楽しむ文化に変わり、リリースから数年経った楽曲でも再生数が増え続けることが一般的になっています。著書では、ヒットの定義がどのように変わってきたかを具体的に説明しており、再生数が広告収入やライブ、グッズ販売に直結する新たな収益構造についても詳しく解説しています。

テクノロジーの役割

DTMやAI作曲ツールの普及により、誰もが自宅で質の高い音楽を制作できるようになりました。また、アルゴリズムとプレイリスト戦略がアーティストの発見や再生数に影響を与え、音楽マーケティングの新しい形を生み出しています。ショート動画プラットフォームであるTikTokは、新曲だけでなく、昔の楽曲をバズらせるためのツールとしても機能しています。

このように、テクノロジーによって制作から流通、マーケティングに至るまで音楽業界が大きく変わりつつあることを著書は詳細に描写しています。日本の音楽がグローバルな舞台でどのように広がっていくのか、その基盤となる要素を探求する内容となっています。

誰におすすめか

『音楽ビジネス』は、音楽業界で働く人々や、これから志望する人々にとって非常に興味深い読書となるでしょう。また、コンテンツ産業に関心を寄せるビジネスパーソンや、音楽を愛するすべての人々にも有益な一冊です。

終わりに

これからの音楽ビジネスを理解するための中核をなすこの書籍を通じて、私たちは新時代の音楽の在り方と、そこに潜む可能性を探ることができるでしょう。次回は、鈴木氏が提唱する音楽ビジネスの未来についてさらに深掘りしてみたいと思います。

トピックス(音楽)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。