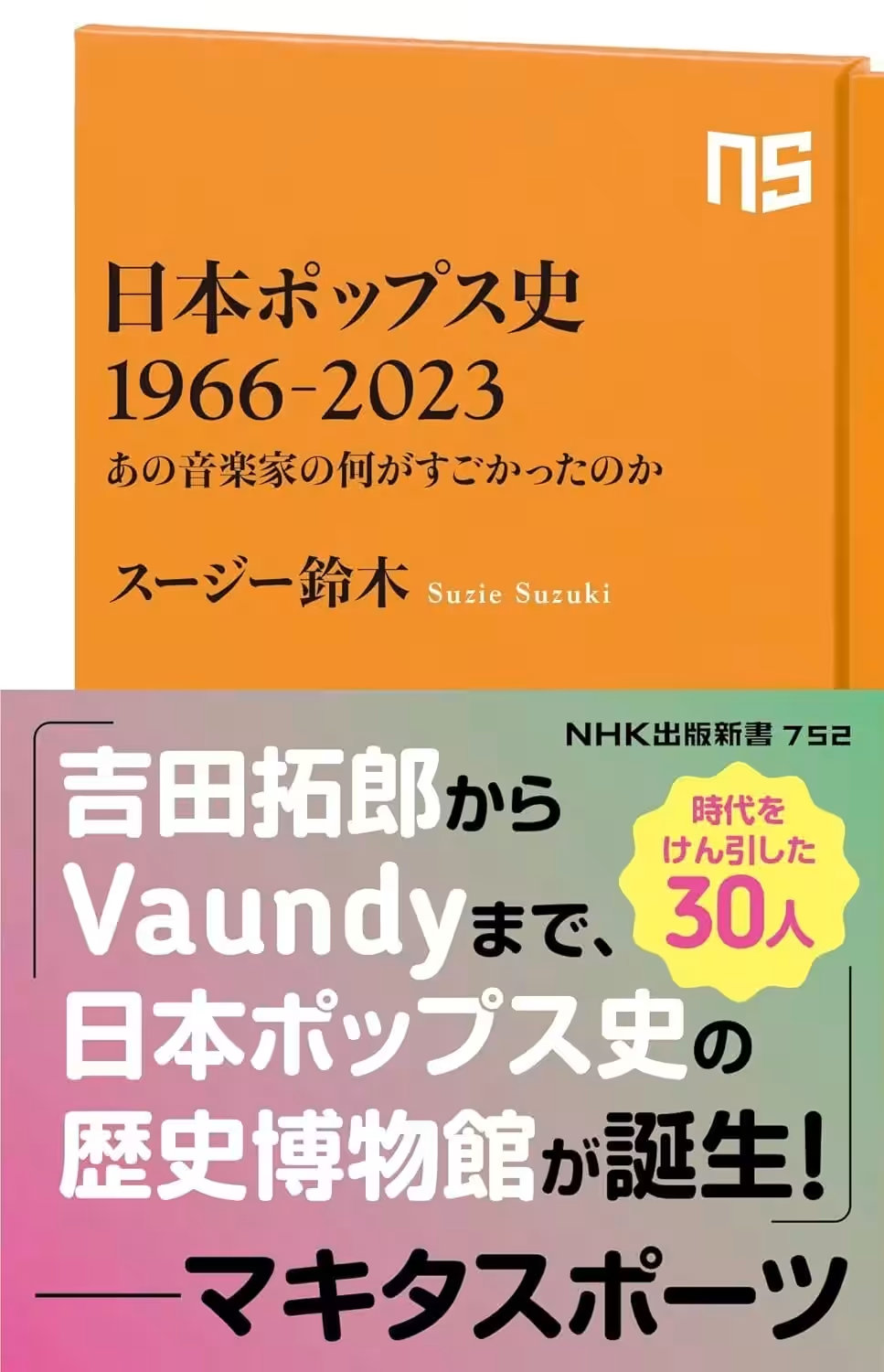

音楽の歴史を辿る『日本ポップス史1966-2023』の魅力とは

音楽の歴史を辿る『日本ポップス史1966-2023』の魅力

音楽の変遷を学ぶことは、その背後にある文化や社会の歴史を理解する上で重要です。特に日本のポップスは、さまざまなジャンルと時代が交錯し目まぐるしい進化を遂げてきました。この度、NHK出版から新たにリリースされた『日本ポップス史1966‐2023あの音楽家の何がすごかったのか』は、その日本の音楽シーンを俯瞰する素晴らしいガイドブックです。著者は音楽評論家のスージー鈴木氏で、彼はこの書籍を通じて、音楽家たちの業績とその影響を深く掘り下げています。

日本ポップスの“軸”を形成する

本書は、1966年から2023年までの日本のポップスの歴史を二つの視点から考察しています。一つは「あの音楽家がいちばんすごかった時代」という視点、もう一つは「あの時代にいちばんすごかった音楽家」という視点です。この二つの観点が組み合わさることで、音楽家たちの功績がどのように時代と結びついているのかが明らかにされていきます。

特に興味深いのは、作品の質だけでなく、時代背景やその音楽がどれほどの大衆的な支持を受けたのかにも重点が置かれている点です。これにより、伝説的なアーティストたちがどのようにして世代を超えた影響を持ち続けているのかが理解できるのです。

各時代の音楽家たちに焦点を当てる

本書では、1972年の吉田拓郎を皮切りに、1966年から1979年、1980年から1994年、そして2016年から2023年と時間軸を区切り、各年代を代表する音楽家たちの詳細が紹介されています。例えば、1966年のかまやつひろしや、1974年の荒井由実、1980年の佐野元春、そして近年では米津玄師やVaundyまで、多様なアーティストが取り上げられています。それぞれの年代における彼らの功績や音楽スタイルを知ることで、日本の音楽シーンの喧騒や流行の変遷を感じることができます。

音楽と社会の関係性

鈴木氏は、音楽が独自の文化を形成するだけでなく、社会との相互作用を経て進化してきたことを強調しています。音楽家たちの活動はその時代の社会背景を反映しており、ファンとの関係性やビジネスモデルの変化など、多岐にわたる要素が絡み合っています。また、スージー鈴木氏は、個々のアーティストの音楽性や時代的背景を深く掘り下げることで、読者に新たな視点を提供しています。

ポップスを理解するための基盤

『日本ポップス史1966‐2023あの音楽家の何がすごかったのか』は、単なる年表ではなく、歴史的な見取り図を提供しています。音楽の軸を形成するアーティストたちを知ることで、自らの音楽的理解を深めるきっかけに繋がる一冊です。日本のポップスをこれまで以上に楽しむために、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

この本は11月10日より発売される予定で、価格も手頃なものに設定されています。音楽ファンはもちろん、文化や歴史に興味のある方にも推奨できる一冊です。彼の知識と情熱が詰まったこの書籍を通じて、音楽の奥深さを探求してみましょう。

トピックス(音楽)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。