近視進行の実態を解明するJINSと大阪大学の共同研究

近視進行を巡る重要な発見

株式会社JINSと国立大学法人大阪大学の共同研究が、近視進行の新たな実態を明らかにしました。この研究は、JINSが持っている全国のメガネ販売データを活用して行われ、近視の進行が特に小学生低学年から顕著になることが示されています。発表は2025年6月28日の「第7回日本近視学会総会」で行われました。

目指すは近視のない世界

JINSは、近視のない社会を実現するための取り組みとして、産学連携の重要性を認識し、様々な研究開発を進めています。同社はアイウエア業界でイベントに特化したR&D室を設置し、独自の光研究を重ねてきました。さらに、ヘルスケア部門では、医療や研究機関との協力により、目の健康に関するイノベーションを進めています。

特に、JINSは大阪大学の川崎良教授との連携を強化し、全国の500を超える店舗から得たデータを基に、近視を取り巻く疫学的な要因に迫りました。従来の研究手法では地域や年齢層が限定されがちでしたが、今回の研究では広範囲でのデータ収集が可能となり、新たな知見が得られました。

近視の地域差と進行の特徴

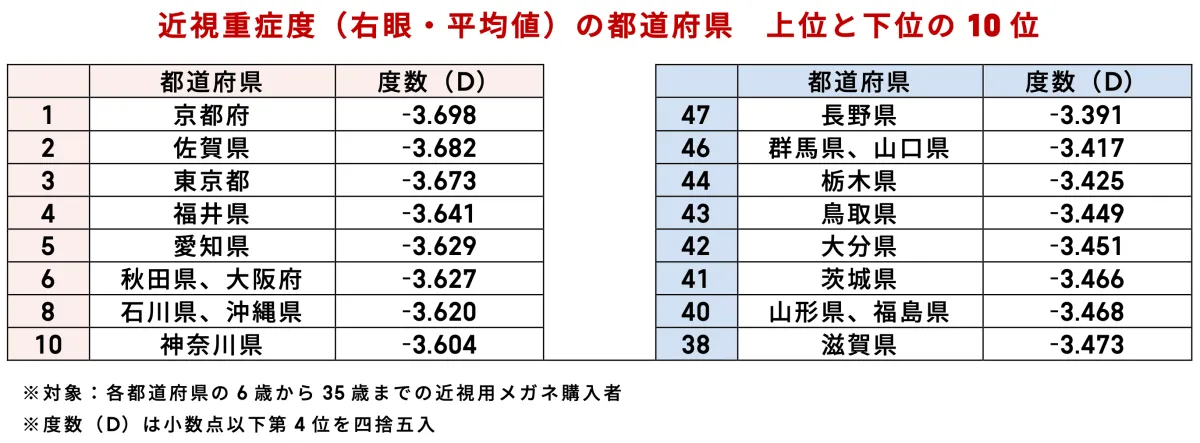

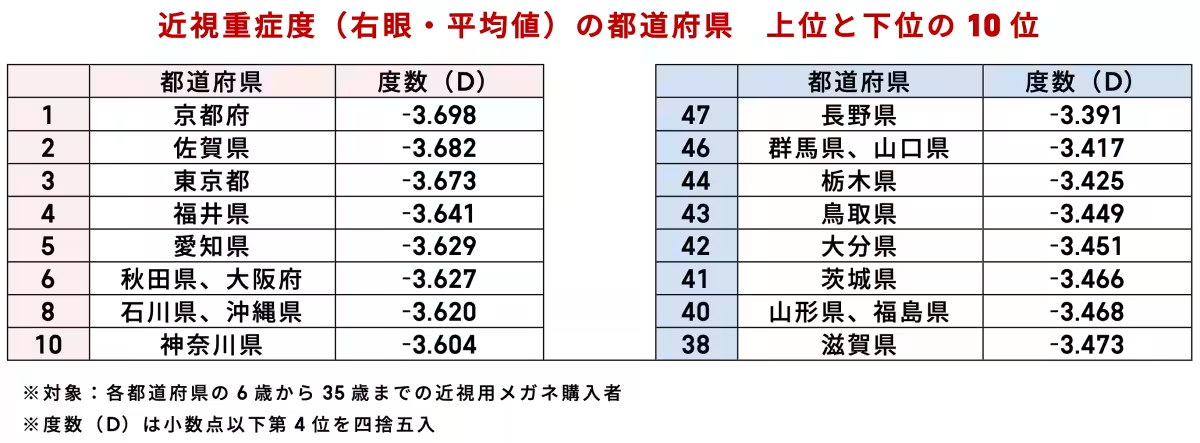

川崎教授が「第7回日本近視学会総会」で発表した結果によると、近視の重症度には地域差があることが分かりました。特に、京都府では近視度数が-3.698Dと最も高く、逆に長野県では-3.391Dと低いことが示されています。また、年齢別では、男性では7歳、女性では6歳から近視の進行が最も早いことが明らかになりました。

これは、若年層における近視進行を抑制する重要性を再認識させるものです。このデータは、メガネ購入者の年齢や地域に基づいており、視力障害リスクの理解に繋がります。

研究では、男性は21歳まで、女性は28歳まで近視が進行する可能性があることも示唆されています。この知見を用いた公的調査データとの比較でも類似した傾向が確認され、このビッグデータの有用性が再認識されています。今後は、近視以外の屈折状態(乱視など)についても研究を進め、より幅広い眼科医療への貢献を図る予定です。

研究の意義と川崎教授の見解

川崎教授は、近視の疫学的理解の重要性を強調し、眼鏡の作成状況から近視に関する動向を探ることができた意義を語りました。長期間にわたる調査が今後の情報源として不可欠であることにも言及し、継続的な研究の必要性を訴えました。今回の研究成果は、我が国における近視の状態を把握するための重要なステップとなっています。

継続的な調査と新たな視点からのアプローチが求められる中で、この研究は近視の進行抑制に向けた大きな一歩となるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。